A 80 años de las bombas atómicas: Japón, víctima y victimario de un conflicto atroz

En el país conviven el negacionismo de los crímenes de la Armada Imperial durante la Segunda Guerra Mundial con el activismo por la memoria y los derechos humanos.

En Hiroshima se respira silencio. Llegué por primera vez a la ciudad de la tragedia en septiembre del año pasado. Dejé mi equipaje en el hotel y decidida a verlo todo en tan solo dos días, caminé unos pocos minutos hasta el Museo Memorial de la Paz.

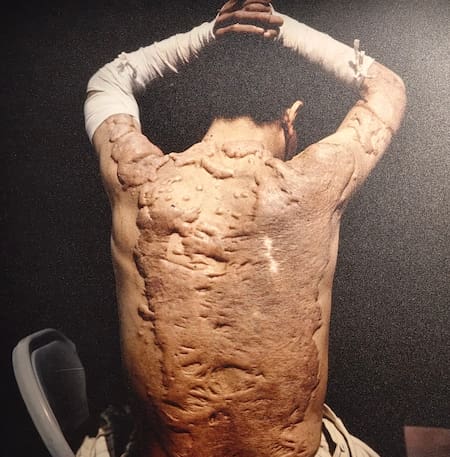

Haber sufrido el lanzamiento de la primera bomba nuclear el 6 de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana, hace de Hiroshima uno de los destinos preferidos de los turistas. En el museo éramos muchos, todos callados, todos mirando en la oscuridad de las primeras salas de exhibición cómo el hombre utilizó la ciencia para la destrucción total de la humanidad. Cuerpos mutilados, personas sin el globo ocular, victimas en llamas que se desplazan como zombis en una película de terror, cadáveres incendiados, niños calvos, madres desesperadas buscando a sus hijos, la ciudad destruida, la naturaleza sacrificada, la lluvia negra de la desesperanza, cuerpos y más cuerpos quemados. El museo no se pregunta por qué pasó lo que pasó. Lo importante es comprender que lo que pasó, no puede volver a ocurrir.

Se estima que las bombas mataron alrededor de 160.000 personas en Hiroshima y unas 80.000 en Nagasaki. A los muertos se suman las más de 360.000 víctimas directas de los bombardeos, conocidas como hibakusha, quienes sufrieron enfermedades provocadas por la radiación como cánceres y diversos problemas genéticos. No sólo los habitantes de ambas ciudades fueron masacrados. También se destruyó el medio ambiente. El agua, el aire y la tierra se contaminaron con las secuelas radioactivas, generando enfermedades graves en quienes bebían o se alimentaban con productos elaborados en la zona.

La amenaza nuclear sigue vigente

Al salir del museo está el parque memorial de la paz, el museo conmemorativo de la paz, el monumento a la paz de los niños, el monumento a las víctimas coreanas y el monumento de la paz (cúpula de Genbaku). Recorro cada uno de estos sitios sin escuchar a los miles de turistas que están a mi alrededor. No sé si están consternados, dolidos o tratan de mostrar respecto, pero nadie se anima a elevar la voz. El mensaje es claro y contundente: el horror vivido y el sufrimiento de los hibakusha debe servir para que los estados abandonen las armas nucleares.

El discurso ético y moral de Hiroshima (y de Nagasaki) ha contribuido a evitar que se lancen bombas atómicas en el marco de un conflicto armado. Sin embargo, desde 1945 se han producido alrededor de 2.000 detonaciones de armas nucleares afectando la vida de millones de personas que han estado expuestas a las nubes de lluvia radiactiva.

Otros millones de personas han sido afectadas por la producción y los accidentes nucleares. Robert Jacobs los denomina, acertadamente, los hibakusha globales. Esto ha sido posible porque hay nueve países que poseen armas nucleares, y aún más grave, cinco de ellos son reconocidos como “estados nucleares” según el Tratado de No Proliferación Nuclear. Como si fuera poca ironía, los Estados Unidos, el responsable de las tragedias de Hiroshima y Nagasaki –y de diversas detonaciones de armas nucleares realizadas con posterioridad-, junto a Rusia posen el 85% del arsenal nuclear del mundo.

Japón, víctima y victimario

¿Aprendemos de las experiencias pasadas? ¿La memoria histórica es realmente efectiva o es un simple discurso políticamente correcto? Estas contradicciones no sólo están presentes en las instituciones de la comunidad internacional, sino también en las narrativas vigentes en Japón sobre la guerra.

Una guerra que comenzó mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y en la cual la Armada Imperial de Japón fue responsable de la violencia sin límites ejercida en prisioneros y en la población civil de todos los territorios ocupados. Las tensiones entre un Japón víctima y uno victimario no se observan en Hiroshima ni en Nagasaki, sino en Tokio.

La gran capital de Japón, una de mis ciudades preferidas, alberga museos privados negacionistas y otros comprometidos con los derechos humanos. El museo más controvertido es, sin lugar a dudas, el llamado Yushukan ubicado en el famoso Santuario Yasukuni.

Volví a visitar Yasukuni antes de ir a Hiroshima. El santuario fue creado en 1869 a pedido del Emperador Meiji para conmemorar a los caídos de la guerra Boshin que dio origen a la Restauración Meiji de 1868. El predio del santuario sintoísta, la religión tradicional de Japón, es arbolado, prolijo y tranquilo. Un lugar agradable para desconectarse del caos de la gran ciudad si no fuera porque ahí se recuerdan a los condenados como criminales por el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente (1946-1948).

En el santuario funciona el museo de la historia militar de Japón, Yushukan, administrado por la asociación sintoísta de Yasukuni. Lo primero que vemos antes de ingresar a Yushukan es un gran monumento a Radhabinod Pal, el juez de la India que formó parte del Tribunal y se hizo famoso por negar la culpabilidad de los acusados. Ahí es un héroe.

Es domingo y varias familias locales recorren el museo. Me preocupa que inocentemente los niños aprendan una historia que lo niega todo. Entre las múltiples omisiones, la colonización de Corea fue una anexión a pedido de las autoridades coreanas (¡¿Corea pidió que se oprimiera a su pueblo?!) y la Masacre de Nanjing (1937) un mero incidente. No hay una sola mención a la violencia indiscriminada ejercida por la Armada Imperial en los territorios ocupados y colonizados. Por eso, los retratos de los criminales de guerra, de los responsables del horror, se exhiben sin mayores cuestionamientos. Termino la visita consternada. Me dirijo a la puerta de entrada, el tori, y veo a un grupo de personas con banderas del sol naciente marchado como si fueran soldados que parten a la guerra.

En Japón conviven muchas perspectivas sobre los años militaristas. Hay profesores, escritores, artistas, periodistas, abogados de derechos humanos y ciudadanos comunes muy críticos de las posturas oficiales que minimizan la responsabilidad de la Armada Imperial en las violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado. Una de las muestras más desafiantes del poder de los opositores es el museo privado de las esclavas sexuales de la Armada Imperial, conocidas como “mujeres de consuelo”.

El museo WAM (Women’s Active Museum on War and Peace) se encuentra en el segundo piso de un edificio ubicado en Shinjuku, una zona céntrica de Tokio. Es un museo modesto, con pocos recursos materiales pero con una valiosa curación bien documentada sobre las mujeres que durante el avance de Japón en Asia (1931-1945) fueron llevadas en contra de su voluntad, esclavizadas sexualmente y, como si fuera poco ser violado por hasta 20 soldados por día, eran, además, golpeadas, torturadas y amenazadas física y psicológicamente.

Hay fotos de las víctimas, muchos documentos probatorios, fragmentos testimoniales de las “mujeres de consuelo” y de los médicos y soldados japoneses arrepentidos. A diferencia del museo de Yasukuni, ahí se exhiben las fotos de los criminales de guerra y del Emperador Hirohito como responsables de lo ocurrido.

El museo WAM me devolvió las esperanzas. Hay varias organizaciones de activistas locales que creen que un Japón sin memoria no sólo es repudiable, sino también un peligro para las nuevas generaciones. Las ilusiones que acompañaron mi regreso a Buenos Aires el año pasado, se reafirmaron aún más cuando hace pocas semanas atrás pude visitar en Kioto el Museo de la Paz Mundial de la Universidad Ritsumeikan, ubicado a unos quince minutos a pie del famoso Pabellón Dorado.

Este museo privado me deslumbró. Varios académicos especializados en Japón me lo habían recomendado, pero su narrativa era mucho más revisionista, pacifista y derecho humanista de lo que había imaginado. La historia comienza con el imperialismo de mediados del siglo XIX, continúa con el impacto de esas ideas en Japón, la colonización de territorios vecinos, los 15 años de movilización y educación para la guerra, la manipulación de la población local, los arrepentidos, las víctimas del trabajo forzado, de la esclavitud sexual y de las bombas atómicas. Combina documentos oficiales, fotos de archivo, escritos de época, panfletos y documentos de organizaciones en contra de Japón surgidos en las colonias, en los territorios ocupados durante la guerra, testimonios de víctimas y victimarios, mapas y artefactos. Esta mirada crítica sobre la violencia y la opresión de los pueblos se mantiene en el relato de la posguerra, de la reconstrucción y en el rol de la sociedad civil y las organizaciones internacionales que luchan por la paz.

En la última sala, hay escrita una pregunta que me interpeló: ¿es la paz la ausencia de guerra? Y claramente el museo nos ha enseñado que no. La paz es reconocimiento, memoria, justicia, educación y compromiso: “Nosotros, los ciudadanos, somos los actores claves en la creación de la paz”. Parece una obviedad, pero lo obvio, lamentablemente, no define a la humanidad. Es más difícil tener coraje para defender la paz que valentía para hacer la guerra.